Experten im Dialog

Dr. Gerd Landsberg, Ehren-Geschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds

Copyright: Patrick Gawandtka

Der DStGB hat sich intensiv mit Fragen des Bevölkerungsschutzes beschäftigt. Was sind Ihre Befunde?

Wir müssen uns in den Bereichen Krisenprävention und Bevölkerungsschutz nachhaltig besser aufstellen. Das haben die Ereignisse der vergangenen Jahre, etwa die Corona-Pandemie oder die Flutkatastrophe im Ahrtal, gezeigt. Zu einer neuen Strategie gehört die Stärkung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, ebenso wie eine bessere Einbindung der Kommunen in die verschiedenen Präventionsstrategien.

Wie sollten sich deutsche Kommunen vorbereiten?

Wir haben gelernt, dass wir gerade mit Blick auf die Bevorratung wichtiger Güter und Ressourcen besser werden müssen. Allerdings funktioniert eine bessere Vorbereitung nur im Zusammenwirken mit Bund, Ländern, anderen Kommunen und den verschiedenen Organisationen im Bereich der Krisenprävention.

Was sollten Städte und Gemeinden schnell verbessern, um sich etwa gegen Extremwetterereignisse wie Starkregen oder Hitzewellen zu wappnen?

Städte und Gemeinden sind bereits seit vielen Jahren in den Bereichen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung aktiv. Dazu gehört auch die Vorbereitung auf Starkregen oder eine auf den Klimawandel ausgerichtete Stadtplanung. Klar ist aber auch, dass wir nicht jedes Szenario verhindern können. Deshalb müssen die Kommunen Krisenpläne erstellen und für den Notfall gerüstet sein, etwa indem wir gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk (THW) und anderen Hilfsorganisationen Übungen abhalten. So sehen wir schon in der Übung, was sich noch verbessern lässt, und können im Ernstfall besser handeln.

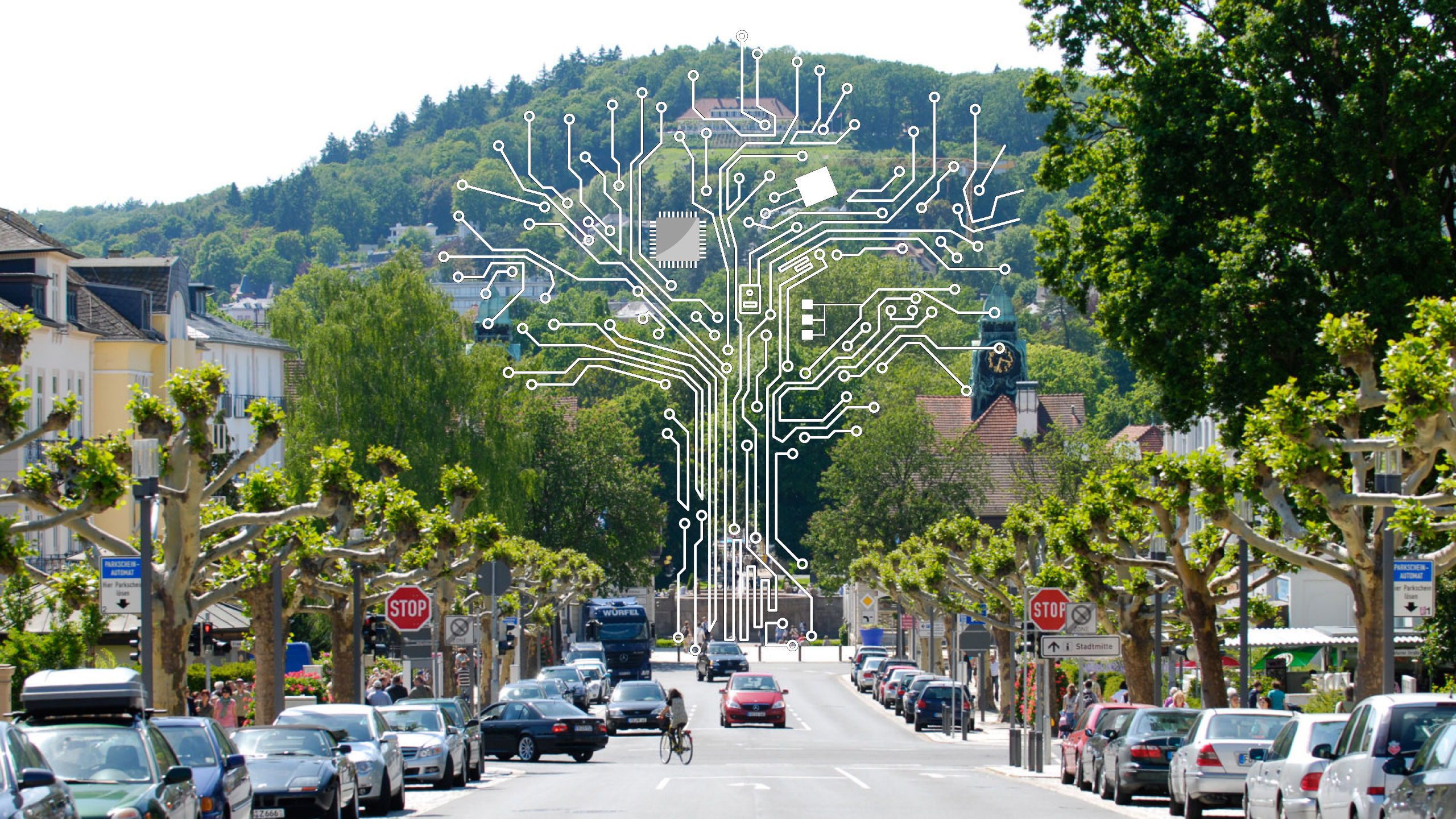

Wie können deutsche Kommunen die Digitalisierung nutzen, um ihre Verwaltung effizienter, ihre Resilienz stärker und ihre Bürger*innen sicherer zu machen?

Digitale Werkzeuge sorgen für einen besseren Überblick über die verschiedenen Infrastrukturen einer Stadt oder Gemeinde und liefern so mehr Steuerungsinformationen. Die Verantwortlichen gewinnen mit der Digitalisierung mehr Transparenz über den aktuellen Zustand etwa von Straßen oder Kanalisation.

In einem weiteren Schritt lässt sich diese Datenbasis dann auch für ein besseres Krisenmanagement und eine bessere Vorbereitung nutzen. Stellen Sie sich vor, es gelingt, Wetter- und Regenprognosen in einem Modell mit der Topografie und der vorhandenen Abwasserinfrastruktur in Beziehung zu setzen. Dann lassen sich belastbare Prognosen zu möglichen Überflutungen und gefährdeten Gebieten treffen. Hier kann Digitalisierung ein Schlüssel für bessere Krisenvorbereitung sein und Bedrohungen schon erkennen, bevor den Bürgern Schaden entsteht.

Warum hat Smart-City-Technologie eine Schlüsselfunktion für den Bevölkerungsschutz?

Smart-City-Technologien erlauben Städten und Gemeinden, Daten für Prognosemodelle zu gewinnen, zu nutzen und so wertvolle Rückschlüsse zu ziehen. Wer mehr weiß, schützt Bürgerinnen und Bürger besser. Die gewonnenen Daten sollten wir übrigens möglichst offen zur Verfügung stellen, um die Nutzung durch Forscherinnen und Forscher, Start-Ups oder die großen Datenkonzerne zu ermöglichen. Gleichzeitig sollten auch Kommunen in der Lage sein, Daten privater Unternehmen als Steuerungsinformationen zu nutzen und für ihre Prognosen zu verwenden. Je besser die Datenbasis, umso präziser sind die Rückschlüsse.

Wie trägt die Digitalisierung zur Krisen- bzw. Katastrophenprävention bei?

Wie erwähnt bietet der Bereich „predictive analytics“ für die Krisenprävention große Chancen. Allerdings stehen wir hier immer noch am Anfang und können viel lernen, etwa von der Wirtschaft, die diese Lösungen etwa in der Produktion bereits einsetzt.

Welche technischen Voraussetzungen sind in den Städten und Gemeinden erforderlich?

In einem ersten Schritt muss es uns gelingen, so viele Daten wie möglich zu generieren oder zu beschaffen und dann verfügbar zu machen. Das kann über die Digitalisierung der vorhandenen Datenbestände geschehen, über den Aufbau von Sensorik in den Bereichen Gebäudemanagement, bei Wetter- und Verkehrsdaten oder durch entsprechende Vereinbarungen mit Unternehmen. Der zweite wichtige Schritt ist die intelligente Vernetzung der vorhandenen Datenbestände. Für diesen Schritt brauchen wir eine entsprechende Infrastruktur, etwa eine Datenplattform oder noch besser entsprechende Angebote und Lösungen aus der Cloud.

Smart City ist ein breites und komplexes Feld. Wie schätzen Sie „Alles aus einer Hand“-Angebote wie das der ekom21 ein?

Es gibt vielerorts durchaus gute Ideen, Konzepte und teilweise auch fertige Lösungen. Leider gelingt es noch zu wenig, diese in die Fläche zu bringen oder auch nur darüber zu informieren. Da wünschen wir uns von Bund und Ländern mehr Aktivität. Aktuell besteht eine gewisse Tendenz, das Rad immer wieder neu zu erfinden. Insofern gibt es noch Luft nach oben. Was die konkrete technische Unterstützung der Kommunen anbelangt: Angebote, die alle notwendigen Bausteine in einer Art Lösungsbaukasten bündeln, sind gerade für kleine und mittelgroße Kommunen sehr sinnvoll.

Welche Kompetenzen und Qualifikationen benötigen Mitarbeiter*innen bei den Rettungsdiensten und in den Kommunalverwaltungen, um Smart-City-Technologie optimal einzusetzen?

Im Idealfall sind Lösungen so entwickelt, dass sie auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit digitalen Grundkompetenzen gut einsetzbar sind. Wir machen unter anderem auch bei eGovernment-Angeboten immer noch den Fehler, diese an den Interessen der Nutzerinnen und Nutzer vorbei zu entwickeln. Smart-City-Technologie muss einfach nutzbar und leicht verständlich sein.

Was geschieht in der Praxis? Welche Erfahrungen haben Städte und Gemeinden mit der Einführung von Smart-City-Technologien gemacht und welche Best Practices oder Lessons Learned lassen sich übertragen?

Zahlreiche Kommunen haben sich bereits auf den Weg gemacht und setzen Smart-City-Lösungen ein. Im Moment allerdings lernen wir am ehesten, wo administrative und organisatorische Hürden bestehen. Daher ist die Kommunikation über diese Projekte so wichtig, kommt aber – etwa bei den vom Bundesinnenministerium geförderten SmartCity-Modellprojekten – deutlich zu kurz.

Wie sieht es mit der Finanzierung aus? Wie lassen sich Digitalisierungsprojekte für den Bevölkerungsschutz nachhaltig umsetzen?

Wir brauchen insgesamt mehr Mittel für den Bevölkerungsschutz, ansonsten sparen wir am falschen Ende. Ich gehe aber davon aus, dass Bund und Länder das verstanden haben und die Kommunen in diesem Bereich auch finanziell unterstützen.

Sie sagten „Wer mehr weiß, schützt Bürger besser“. Wie wünscht sich der DStGB den Bevölkerungsschutz 2035?

Dass wir mit Unterstützung durch digitale Werkzeuge Krisen früh erkennen und dann auf die Ereignisse gut koordiniert und vernetzt reagieren können. Dazu ist eine gute Datenbasis ebenso unerlässlich wie erprobte und gewachsene Strukturen.